讲座回顾丨费德里科•马西尼教授:意大利的汉学与汉语研究

2022年5月26日下午2时30分,湖南科技大学翻译史与跨文化研究所揭牌仪式暨“月湖桥畔”翻译史与跨文化系列学术讲座在腾讯会议及网络直播平台开讲。第一讲的主题为“意大利的汉学与汉语研究”,由意大利罗马大学副校长费德里科·马西尼(Federico Masini)教授主讲,并由湖南科技大学国际交流处处长吕爱晶教授主持。讲座吸引了海内外数百位听众参加,既有翻译史、汉学领域的专家,也有来自各大高校的青年教师和学生。现将此次讲座内容辑录如下,以飨读者。讲座原文为英文。

△费德里科·马西尼教授

讲座伊始,马西尼教授追溯了意大利和中国文化相遇的渊源。罗马帝国和汉帝国作为两个在当时世界代表先进文明的强大帝国,在欧亚大陆西东两端遥相并立。在罗马文献中可寻获些许与中国相关的记载。当时的罗马人将中国人称为“Seres”,意为“丝国人”,维吉尔(Virgil,公元前90-前19)称中国人从树上采摘丝绸。至于中国的地理位置,罗马地理学家Pomponius Mela(?-45)提到,中华帝国占据了亚洲东海岸的中心位置。以上记载反映当时罗马人对中国的认识大多与流行的丝绸密不可分,至于思想、文化上的直接交流还未见于记载。

马西尼教授简要介绍了连贯东西的丝绸之路的发展历程。早在1世纪,海上丝绸之路已经连通中国和地中海,而陆上丝绸之路历经西罗马帝国覆灭等一系列动荡,其重要地位仍丝毫未动摇,丝路贸易给拜占庭帝国带来了大量财富。马西尼教授指出,丝绸之路并非是“一条道路”,而是纵横交错、如现代互联网一般紧密相连的复杂道路网络。尽管在6世纪欧洲引入养蚕技术后,丝绸之路的重要性一度下降,不过,在蒙古人一统亚欧大陆的时代,丝绸之路再次得到空前发展,丝路的安全和畅通也有了一定保障。

△丝绸之路

马西尼教授着重介绍了传教士在元代对东方的探索。伴随着基督教世界从11世纪开始的传教热潮和十字军东征活动,教皇派遣传教士来到东方,其中大多是意大利的方济各会教士。因他们大多通过陆路来华,首先遇到的是契丹人(Khitan),从而“契丹”衍生出了对中国人的称呼“Cathay”;此外,中国人也被称为“鞑靼人”(Tartars)。后来,葡籍耶稣会教士Bento de Goes(1562-1607)经陆路长途跋涉来到中国西北,确认记载中的“Cathay”(契丹)即是指中国。而意大利传教士柏郎嘉宾(Giovanni dal Pian del Carpine,1180-1252)则是第一位觐见蒙古大汗的欧洲人,他在《蒙古行纪》(Ystoria Mongalorum)中留下了欧洲人对蒙古帝国最早的记述。法国教士鲁不鲁乞(William of Rubruck,约1220-约1293)也撰写了出使蒙古的游纪。随后,罗马教廷派遣的意大利教士孟高维诺(Giovanni da Montecorvino,1247-1328)成功抵达元大都,在元大都建立天主教教区,担任总主教,并留下了一些关于元朝的记载。

至于在中国文献中关于西方传教士的记录,马西尼教授展示了元代画家周朗(生卒年不详)的《天马图》(1342)和欧阳玄(1283-1357)《天马颂》(1342),以上作品记录了西方人向元朝宫廷进贡马匹的场景。这些记载反映了当时朝廷开始接触到西方使者,但对传教士的了解仍十分有限。

△周朗《天马图》(局部)

在传教士之外,商人也是探索东方的重要力量。马西尼教授分享了一块出土于扬州的14世纪石碑,碑文记录了一位来自意大利商人家庭的女性Caterina Viglione于1342年逝世,这显示这些意大利商人族群已在此地生活了一段时间。著名的马可·波罗(Marco Polo, 1254-1324)也是其中之一。马可·波罗的父亲和叔叔都是远东贸易商人,曾在1261-1269年间到过中国。马可·波罗在归国后被俘,在监狱里讲述了东方旅行的故事,由狱友Rustichello da Pisa笔录编成《马可·波罗游记》(Il Milione, 又名The Devisament Dou Monde)。该书有超过一百五十个各国语言版本,包括法语、拉丁语、葡萄牙语、英语等,在全世界广为流传。马西尼教授指出,相比此前传教士的游记,马可·波罗的游记无论是从深度还是从广度上,都大大增进了欧洲人对东方和中国的认识,他的经历也激励了哥伦布(Christopher Columbus,1451-1506)等旅行家探索世界。至今在佛罗伦萨还保存着有哥伦布手写评注的马可波罗游记。

△马可波罗游历东方

在回顾了14世纪前西方人到达东方的曲折过程后,在讲座的第二部分,马西尼教授开始讲述西方人认识、学习汉语的历程。西方世界关于元代的记载几乎没有提及汉语,连《马可·波罗游记》中也没有任何线索。但对传教士来说,汉语是在中国开展传教活动的关键。在16、17世纪,随着欧洲航海事业的发展,耶稣会教士通过大西洋海路到达中国,中西方的交流进入了新阶段。率先到达的是葡萄牙教士,当时澳门的一些传教士要求中国信徒一律要学葡萄牙语和葡萄牙人的生活方式。1577年意大利教士范礼安(Alessandro Valignano,1539-1606)抵达澳门,他坚持认为,应当是传教士中国化,才有利于天主教的传播和发展。于是他提议在澳门创立圣保罗学院,要求传教士们学习中国语言。两年后抵澳的意大利传教士罗明坚(Michele Ruggieri,1543-1607)和1582年到达的利玛窦(Matteo Ricci,1552-1610)二人写下了西方人系统学习汉语的开篇。

△利玛窦画像

接下来,马西尼教授提出了传教士在汉语实用学习上面对的三个难题,这三个难题可以依次以年代顺序和重要性定位:

首先,他们需要从汉语的语音(phonology)入手,如同任何一个第一次接触一种从未耳闻的语言的人那样,他们对语音进行记录,借助拉丁语来记录汉语语音;

第二步,他们要研究汉语的词汇(Lexicon)。他们将听到的词汇的语音与一种他们通晓的语言的语义联系起来记录,如葡萄牙语、意大利语和西班牙语;

最后,他们需要寻找这些词汇在句子和语言成段表述中的规则,即语法(Grammar)。

围绕这三个难题,马西尼教授首先介绍了传教士编写的汉语词典与注音系统。罗明坚和利玛窦于肇庆编纂的《葡汉词典》(1583-1588)是世界上首部欧洲语言与汉语的双语词典,首创以拉丁字母为汉字注音的系统。词典的体例如下:从左到右的第一列是按照字母顺序表排列的葡萄牙语词语;第三列是与第一列葡萄牙语意义相对应的中文词语;第二列则是使用拉丁字母对第三列汉语进行注音的注音列。不过,罗明坚和利玛窦的词典没有标注汉语发音声调,也没有词汇解释。利玛窦可能还编有另一本汉法词典,但手稿失传。1605年,利玛窦编写了《西字奇迹》,里面包含四篇汉语圣经故事,应用了此前创制的注音系统为书中汉字注音,并加入了声调。

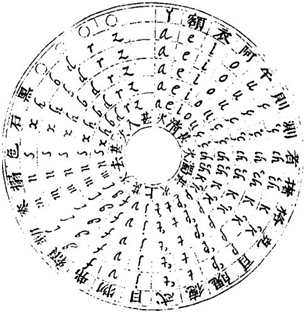

随后,在罗明坚和利玛窦的基础上,法籍耶稣会教士金尼阁(Nicolas Trigault,1577-1628)在杭州出版了《西儒耳目资》(1626),书中的“万国音韵活图”展示了金尼阁的注音系统,包含了5个“自鸣”(元音)、24个“同鸣”(辅音),4个“不鸣”辅音和5个声调,这是首次运用音素字母对汉字进行注音。马西尼教授援引了1951年文字改革出版社对《西儒耳目资》的评价来说明此书重要性:金尼阁系统简单而有条理,一改传统繁难的“反切”法,并引起了学者对文字拼音化的思考;利玛窦和金尼阁的方案不但是两个最早的汉语拼音方案,也是后来教会和汉学家所拟拼音方案的鼻祖。

△万国音韵活图

除此之外,西班牙籍多明我会教士苏芳积(Francisco Diaz,1606-1646)编写了西班牙语-官话词典(1638)和有西语解释的汉字词典(1640),汉字条目按发音顺序排列,多个版本现藏于梵蒂冈档案中。西班牙教士万济国(Francisco Varo,1627-1687)亦编有西班牙语-官话词典(1640)。

接下来马西尼教授重点介绍了意大利的方济各会教士叶尊孝(Basilio Brollo da Gemona,1648-1704)的汉语-拉丁语词典《汉字西译》(Dictinarium Sinico Latinum),1694年手稿以部首排序,1699年手稿则以语音排序。在部首词典里,汉字按部首顺序排列,从“一”部开始,每个字附有拉丁语字母注音及拉丁语释义。在附录中,叶尊孝收集了大量汉语词汇的实例,如第一附录中的“相反之字”部分,收集了“早、晚”、“暂、永”等反义词;第二附录则提供了汉字组词的例子,如“打”字下方附有打杂,打坐等词语。马西尼教授特别提醒大家关注词典的第三附录,里面收录了大量的汉语量词。传教士们留意到,数词“一”可以和许多量词一起使用,如“一餐”、“一层”、“一颗”。同样,在1699年手稿的第六附录中也收录了量词。马西尼教授认为,词类、量词等语法概念,是由传教士率先引入的。中文语法书中使用“量词”这个概念,要到黎锦熙(1890-1978)《新著国语文法》(1924)。

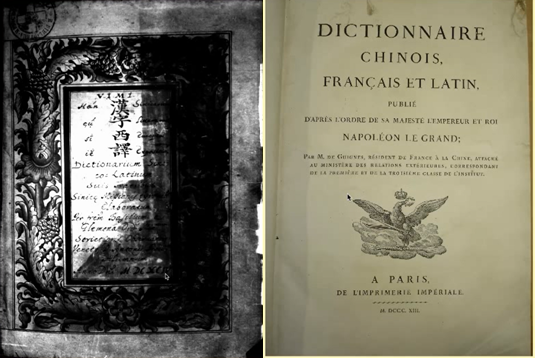

马西尼教授指出,叶尊孝的汉语-拉丁语词典是在西方最有用和广为流传的一部,其重要性不可忽视。直到鸦片战争时,英国人和法国人争相编纂外语-中文词典,法国汉学家小德金(Chrétien-Louis-Joseph de Guignes,1759-1845)于1813年出版的汉语-法语-拉丁语词典(Dictionnaire Chinois, Français et Latin),后经法国汉学家雷慕沙(Jean Pierre Abel Rémusat,1788-1832)等人证实,其汉语-拉丁文部分基本抄袭自叶尊孝词典;而由马礼逊(Robert Morrison,1782-1834)完成的《华英字典》(A Dictionary of the Chinese Language),则在1815至1823年间才陆续出版。

△叶尊孝《汉字西译》与小德金的词典

接下来,马西尼教授从叶尊孝词典中的量词表继续延伸讨论,分析传教士们如何研究汉语语法。以量词为例,早期传教士注意到量词的著作除了叶尊孝词典,还有卫匡国(Martino Martini,1614-1661)的《汉语文法》(1652)(又名《中国语文文法》、《中国文法》,Grammatica SinicaorGrammatica Linguae Sinenses)、万济国的《官话文典》(1703)(又名《华语官话语法》,Arte de la Lengua Mandarina)以及马礼逊的《通用汉言之法》(1815)(Grammar of the Chinese Language)等,以上著作共收录了107个量词。卫匡国意识到,如果没有这些“小品词”(particles),就很难正确表述事物数量。万济国同样将量词视作小品词,并举例说明数字需要和量词搭配,否则语义会受影响,如“六月/六个月”中的“个”不能省略。而马礼逊更进一步,将量词单独归类讨论,并解释了量词的意义和演变,其著作是研究19世纪汉语量词的宝贵材料。综上可见,传教士们在汉语中找到了如同拉丁文法的“规律”,并编写词典和教材加以研究应用,和如今的对外汉语教学有异曲同工之妙。

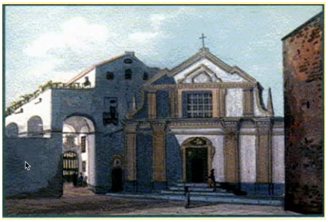

在讲座的第三部分,马西尼教授展开介绍了意大利的汉语教学发展。上文提到,许多意大利传教士投身于汉语教学和研究,但在19世纪逐渐由英国和法国人取而代之。不过,有一项意大利的汉学传统一直保留,那就是由马国贤(Matteo Ripa,1692-1745)于1732年在那不勒斯创立的中华书院(the Collegio de’ Cinesi)。在创立之初,中华书院旨在培养年轻的中国天主教教士,教授拉丁文并让他们回到中国传教,同时它也是首个在西方教授中文的学校,在中西交流史上占有一席之地,因为英国的马戛尔尼使团正是在此招募使团译员后一路前往北京。此后,中华书院经历了一系列演变,在1868年一分为二,分为传教士学校和对外教授亚洲语言的学校,成为意大利第一所教授汉语的机构。在佛罗伦萨,Antelmo Severini(1829-1909)设立了首个东方语言、历史和宗教的大学教席,该教席随后由Carlo Puini(1839-1924)接任。法国和英国在1814年及1876年也陆续设立了中文教席。在罗马,Lodovico Nocentini(1849-1910)被培养为中文译员,于1883年被派往意大利驻上海领事馆服务了五年。1899年,他回到罗马大学教授中文,该教席一直得以延续。

△那不勒斯中华书院

直至20世纪50年代,意大利的汉语人才依然是凤毛麟角,不过从六七十年代起,各大学相继设立中文教席,情况得到一定改善。马西尼教授介绍了现在意大利大学汉语教学的现状。现有超过30名大学教授专研中国语言及文学,有大约五千名学生正在修读汉语,罗马和威尼斯是汉语教学的两大重镇。罗马大学孔子学院于2006年9月开幕,每学期有大约180名学生选修初级中文课程。除了罗马大学的孔子学院,意大利还有11所孔子学院以及许多孔子课堂,遍布都灵、米兰、威尼斯等各地,教授汉语及传播中华文化。

自21世纪以来,意大利人对汉语及中国文化的兴趣不断升温,马西尼教授提到,自2015年以后,意大利教育局决定设立国家汉语教学大纲,并在公立高中推行。现在的公立高中里有将近两百所提供基础汉语课程,并拥有超过一百名的汉语教师,他们可被纳入公务员系统。从2016年起,学生还可以选择汉语作为中学毕业考试科目。

马西尼教授展示了意大利学校的汉语教材。高中汉语教材有《我们说汉语》(三卷本)。大学的补充教材包括《意大利人学汉语》,销售超过三万册,还有专门的广东话教材及商务汉语教材。而2021年新编的大学教材《我会说中文》。比起16年前出版的教材《意大利人学汉语》,新书更重视口语和实际应用,每个单元还附有在中国各地实景拍摄的视频介绍,可以更全面地展现中国文化,让学生身临其境。

△《意大利人学汉语》与《我会说中文》书影

最后,马西尼教授对意大利的汉语教学提出了四点展望:一,希望中学汉语教学的范围继续扩大;二,希望学生可以更早开始学习汉语;三,大学汉语教学要面临更大的挑战;四,大学的汉语课程需要作出一系列的调整。马西尼教授表示,意大利的学生非常希望能来到中国,领略中华文化,获得在中国应用实践汉语的宝贵机会,希望以后能再有机会到访中国,来到湖南长沙面对面共同学习交流。